Интервью является ключевым элементом Customer Development. Проведенное правильно, интервью может указать на слабые места продукта и найти способы его улучшить. Слабым элементом интервью являются люди: как говорит поведенческая экономика, респонденты не всегда знают, чего именно хотят, и склонны давать искаженные ответы. Разбираемся, как избежать популярных ошибок во время проведения интервью.

Причины ошибок

Казалось бы, что может проще, чем провести интервью? Все умеют разговаривать и задавать вопросы. Но на практике в проведении опросов встречается множество ошибок. Если проигнорировать их, есть риск получить ложные данные и принять на их основе неверные решения.

На Западе настоящим прорывом в понимании того, как проводить глубинные интервью, стала книга «Спроси Маму» (The Mom Test) Роба Фитцпатрика. Главная идея книги — люди врут не из злого умысла. Если бы вы провели интервью о продукте с вашей мамой, вы с большой долей вероятности получили бы неверные ответы. Дело в том, что мама не хочет вас обидеть.

Кроме простой вежливости, на ответы в интервью влияют общие для всех когнитивные искажения. По мнению «отца поведенческой экономики» Даниэля Канемана, искажения можно поделить на основные группы. В случае маркетинговых интервью, нас интересуют эти четыре:

Эволюционная психология и культура

Суть искажения: люди стремятся быть полезными и соответствовать ожиданиям собеседника. Этот механизм, отточенный тысячелетиями социальной эволюции, превращается в ловушку во время интервью.

Как проявляется:

- Респондент говорит, что ему «нравится идея», даже если он не планирует пользоваться продуктом.

- На вопрос «вы бы купили это?» отвечает «возможно» вместо четкого «нет».

- Старается подсказать «правильные» ответы, внимательно следя за реакцией интервьюера.

Пример из практики: при разработке корпоративного мессенджера сотрудники в интервью активно поддерживали идею «открытых каналов для общения между отделами». Но после запуска эти каналы оставались пустыми — в реальности люди предпочитали закрытые чаты.

Эффект якоря

Суть искажения: первая озвученная информация становится точкой отсчета для всех последующих суждений, даже если она нерелевантна.

Как проявляется:

- После вопроса «как часто вы делаете Х?» респондент начинает считать, что должен делать это чаще.

- Упоминание конкретной цены влияет на все последующие обсуждения стоимости.

- Описание «идеального решения» заставляет респондента отталкиваться от него, а не от своего опыта.

Пример из практики: команда образовательного стартапа начинала интервью с вопроса «Сколько времени вы тратите на саморазвитие?». После этого респонденты отвечали на все вопросы через призму «я должен учиться больше», искажая реальную картину своих потребностей.

Излишний оптимизм

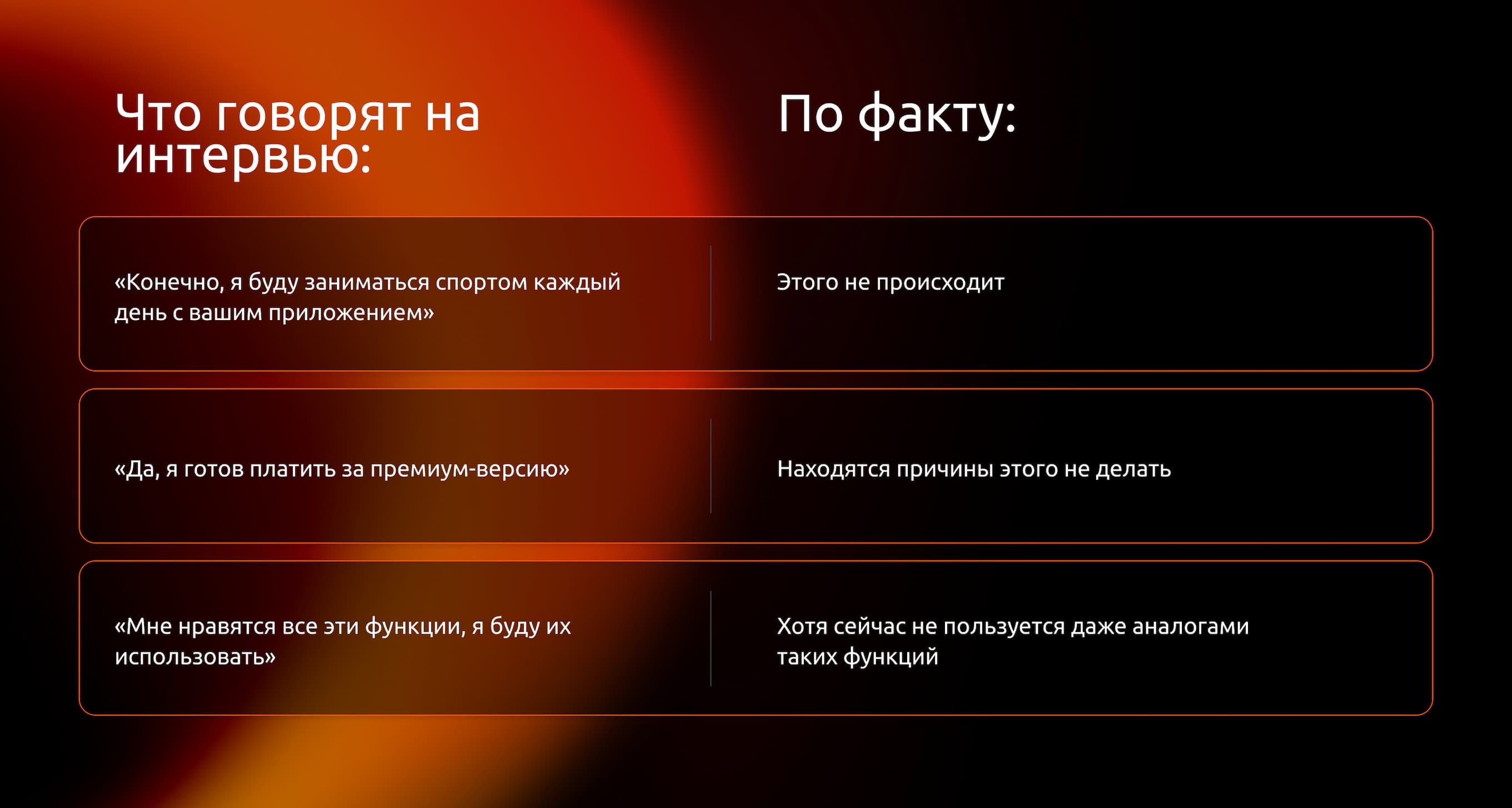

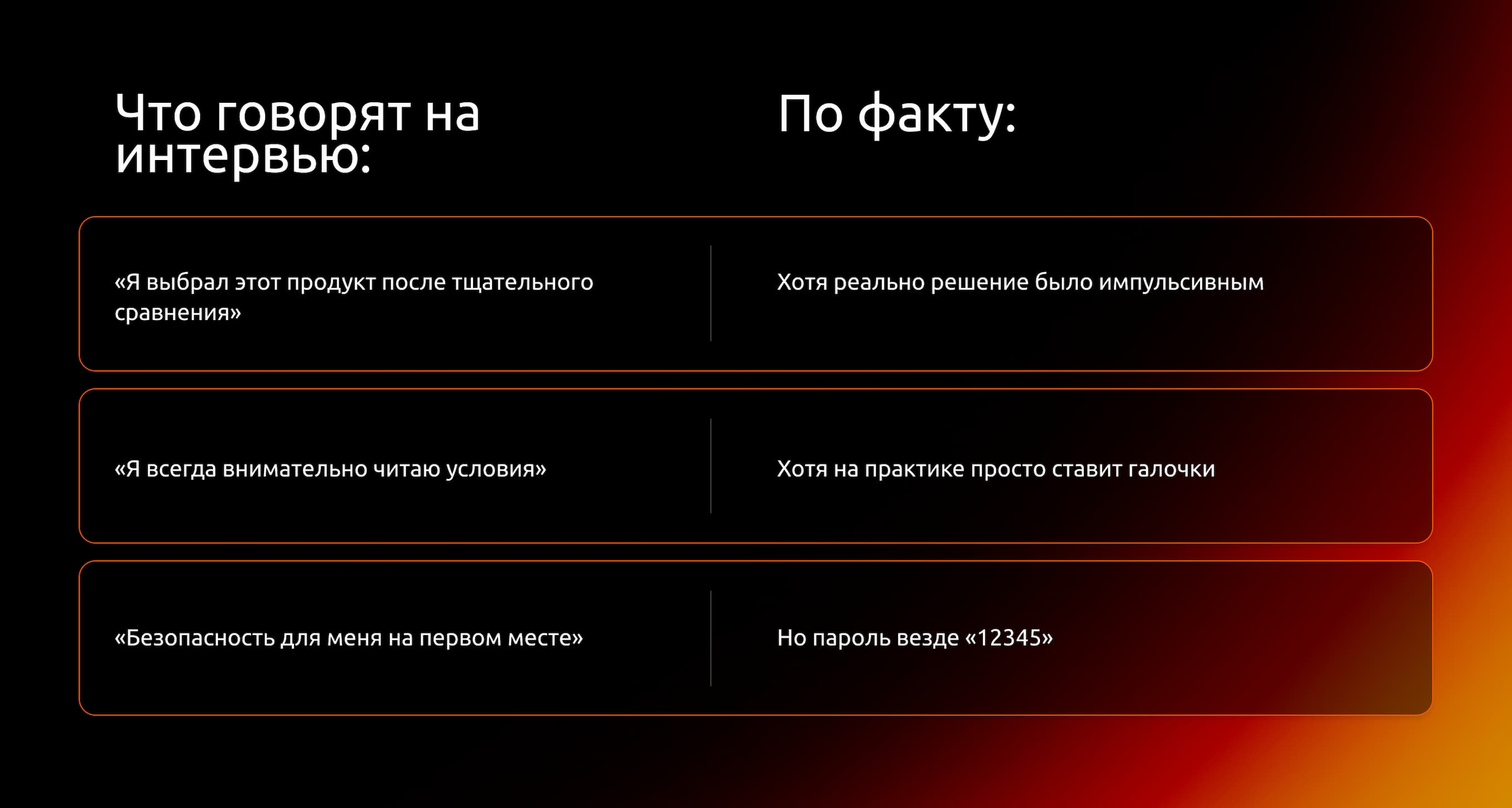

Суть искажения: люди переоценивают вероятность позитивных событий и недооценивают препятствия, особенно когда говорят о будущем.

Как проявляется:

Пример из практики: при разработке приложения для контроля питания 80% респондентов утверждали, что будут фотографировать каждый прием пищи. После запуска это делали меньше 5% пользователей.

Иллюзия полноты знания

Суть искажения: люди плохо понимают причины своих действий и склонны рационализировать поведение постфактум.

Как проявляется:

Пример из практики: при исследовании поведения покупателей в супермаркете люди утверждали, что тщательно выбирают товары по составу. Анализ камер показал, что на принятие решения уходит в среднем 3 секунды.

Как бороться с когнитивными искажениями респондентов?

Несмотря на все перечисленные сложности, с помощью правильно проведенного интервью можно получить ценные сведения и лучше понять настоящие потребности пользователей продукта. Для этого нужно понять, как формулировать вопросы, и что держать в фокусе во время интервью.

Как подготовить «правильные» вопросы?

Как мы знаем из открытый поведенческой экономики, даже незначительные изменения в формулировках вопросов могут кардинально исказить ответы. Если для вас важны статистические данные, важно придерживаться одних формулировок и порядка ответов. Но даже если вы проводите интервью с «открытыми» вопросами, искажения в ответах респондентов можно свести на нет, если следовать нескольким правилам:

Фокусируйтесь на конкретных событиях из прошлого.

- «Расскажите о последнем разе, когда вы...».

- «Что конкретно произошло, когда вы...».

- «Как именно вы решили эту проблему в прошлый раз?».

Ищите следы реальных действий.

- «Что вы уже попробовали для решения этой проблемы?»

- «Сколько времени/денег вы потратили на это?»

- «Кому вы рассказывали об этой проблеме?»

Избегайте гипотетических вопросов.

- Не спрашивайте «будете ли вы...».

- Не просите «представить, что если...».

- Не предлагайте оценить воображаемые ситуации.

Обращайте внимание на противоречия.

- Между словами и эмоциями.

- Между декларируемыми ценностями и реальными действиями.

- Между «правильными» ответами и описанием реального поведения.

Помните: задача интервью не в том, чтобы получить «правильные» ответы, а в том, чтобы увидеть реальную картину поведения пользователей. Искажения неизбежны, но понимание их природы поможет получить достоверные данные.

Как подготовиться к интервью?

Может показаться, что интервью начинается со встречи с респондентом. На самом деле, к моменту разговора большая часть работы уже должна быть сделана. Разберем, как правильно подготовиться к Customer Development интервью, чтобы получить максимум пользы.

Работа с гипотезами

Интервью без гипотез больше похоже на светскую беседу, которая вряд ли принесет пользу бизнесу. Правильно сформулированные гипотезы помогут сфокусировать разговор на важных для продукта вещах. При этом гипотезы не должны быть слишком общими («людям нужен этот продукт») или слишком узкими («нужна синяя кнопка»).

Как сформулировать рабочие гипотезы:

Начните с болевой точки.

Например: «У целевой аудитории есть конкретная проблема Х».

Добавьте контекст.

Например: «Проблема возникает в ситуации Y».

Укажите текущее решение: «Сейчас они решают это способом Z».

Например, предположите мотивацию: «Их не устраивает текущее решение, потому что...».

Таким образом, для приложения по учету финансов гипотеза может звучать так: «Семьи с детьми теряют контроль над расходами в конце месяца, потому что неожиданные траты на детей сбивают бюджет. Сейчас они пытаются вести учет в Excel, но постоянно забывают вносить данные».

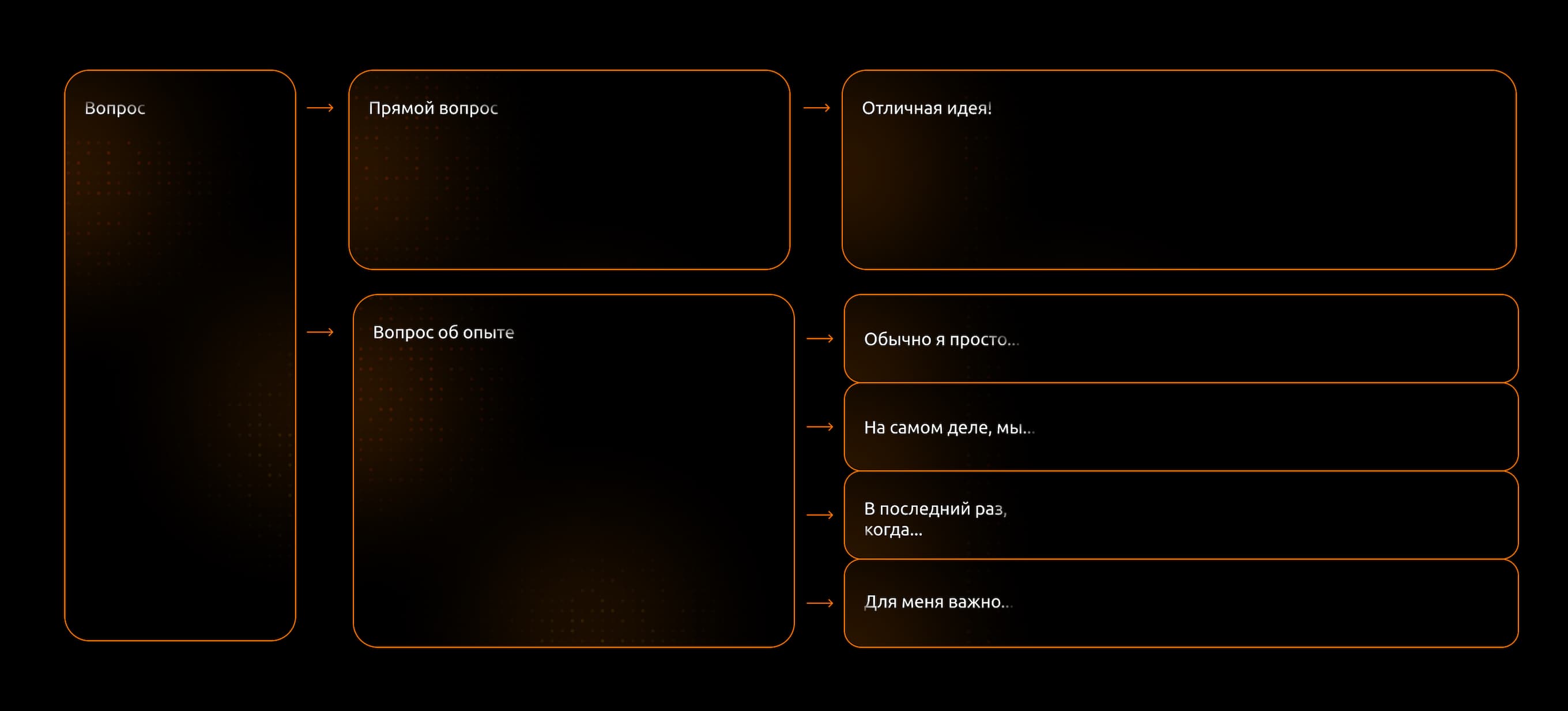

От гипотез к вопросам

Ключевая ошибка — превращать гипотезы в прямые вопросы. Вместо этого каждую гипотезу нужно разложить на составляющие и придумать, как проверить их через вопросы о реальном опыте.

Если начать разговор с открытого упоминания вашей гипотезы, сработает тот самый «эффект якоря», и дальнейшие ответы будут искажены полученным представлением. На одну гипотезу должно приходиться минимум 3–4 вопроса. Это позволит увидеть проблему с разных сторон и снизить риск ложных выводов.

Планирование времени и нагрузки

Глубинное интервью утомляет не только респондента, но и интервьюера. Если не учесть этот фактор, качество данных будет падать с каждым разговором.

Оптимальное время одного интервью:

- 45–60 минут для B2C-продуктов,

- 60–90 минут для B2B-решений.

Первые интервью могут занять больше времени. Считайте их «пилотными». Они помогут отточить формулировки вопросов и понять реальный хронометраж разговора. Часто оказывается, что запланированных 60 минут не хватает, потому что респонденты углубляются в детали или поднимают новые важные темы.

Совет: храните список вопросов в таком виде, чтобы его можно было быстро сократить прямо во время разговора. Если вы видите, что времени не хватает, должно быть понятно, какие вопросы критически важны, а какие можно пропустить. Самые важные вопросы задавайте в первой трети разговора, пока внимание респондента максимально.

Как структурировать интервью: от знакомства до прощания

Любое глубинное интервью состоит из трех ключевых этапов.

- Первый этап — установление контакта. Начните с короткого представления, объясните формат разговора и его продолжительность. Важно сразу дать понять: вы не продаете продукт, а изучаете опыт респондента, поэтому любые ответы будут полезны. На этом этапе также стоит получить согласие на запись разговора.

- Основная часть интервью должна строиться по принципу воронки: от общих вопросов к конкретным. Начните с вопросов о контексте и опыте респондента в изучаемой области. Постепенно переходите к более детальным вопросам о конкретных ситуациях и проблемах.

Совет: сложные или потенциально неудобные вопросы лучше задавать в середине разговора, когда уже установлен контакт, но внимание респондента еще не истощено.

- Завершающий этап нужен для плавного окончания разговора и закрепления важных моментов. Здесь уместно задать уточняющие вопросы по темам, которые были затронуты ранее. Также можно спросить, не упустили ли вы что-то важное с точки зрения респондента. В конце поблагодарите за время и, если это уместно, расскажите о следующих шагах — например, поделитесь, когда будут готовы результаты исследования.

Главные ошибки при проведении интервью

Если на стадии подготовки проделана хорошая работа, шансы собрать актуальную информацию об опыте клиентов будут гораздо выше. Тем не менее, интервью не всегда проходят строго по плану. И сотрудник, проводящий интервью, также может сильно повлиять на результаты исследования. На что обратить внимание и как избежать ошибок? Ниже собрали основные ошибки, встречающиеся в ходе реальных глубинных интервью.

Правило 1. Исследовать опыт, а не мнения

Парадоксально, но чтобы лучше узнать о потребностях людей, нужно абстрагироваться от их мнения. Проводя глубинное интервью, фокусируйтесь на том, что респонденты рассказывают о реальном опыте решения проблем.

«Клиенты говорят, что им нужен этот продукт» — если это главный вывод после серии интервью, респондентам задавали неверные вопросы.

Задача интервьюера на интервью — увидеть реальные потребности за расплывчатыми и недостоверными ответами. Справиться с задачей помогут верно сформулированные вопросы.

Для примера возьмем разработку приложения для учета личных финансов. Это актуальная и близкая большинству людей тема. Команда продукта решает проверить гипотезы с помощью серии интервью, чтобы улучшить функции продукта и понять пользователей. Что случится, если начать встречу с вопросов об этой идее?

Интервью в этом случае может проходить по такому сценарию:

— Вам было бы удобно видеть все свои расходы в одном месте?

Конечно, это звучит удобно, и с утверждением сложно не согласиться.

— Интересно ли вам видеть графики расходов по категориям?

И снова легко согласиться. Но что это говорит о реальных потребностях?

— Порекомендуете ли вы такое приложение друзьям?

Конечно, если клиенту понравится приложение, он его порекомендует. Но приложения пока что нет, и клиент не знает, понравится ли ему его использовать. Поэтому вежливое «да» в этом случае будет худшим ответом. Интервьюер не получит ценных данных о реальном поведении клиентов.

Теперь давайте попробуем провести такое же интервью, но забудем о мнении клиента. Если собирать информацию только о реальном повседневном опыте, можно получить гораздо более ценную информацию.

Отлично, если до самого конца интервью респонденты не будут знать, о каком именно продукте идет речь. В таком случае они смогут поделиться чистым жизненным опытом с минимумом когнитивных искажений.

Правило 2. Не навязывать проблемы, которых нет

Удивительно, но факт: не все проблемы требуют решений. На интервью люди склонны соглашаться с тем, что проблема, которую интервьюер обозначил, требует решения. В реальности же они могут мириться с ней годами.

Если респондентам задавать наводящие вопросы, то их можно убедить в существовании проблемы и получить правдоподобные, но совершенно нерелевантные ответы.

«Навязывание проблем» очень часто встречается на интервью. Ведь команда продукта верит, что проблема существует, и, возможно, уже нашла инвесторов под ее решение. Даже опытные маркетологи часто формулируют вопросы так, чтобы получить желаемый ответ. А когда люди во что-то очень сильно верят, легко не заметить, как они начинают бороться за свою точку зрения.

И в этом случае антидот все тот же — внимательно слушать, что говорят клиенты, и стараться не говорить без необходимости. Например, можно спросить, сколько времени, денег и усилий люди тратят на решение проблемы люди сейчас.

Если клиент говорит, что проблема, которую команда продукта пытается решить, его очень волнует, но в реальности он никогда не пытался ее решить, значит, это не самая насущная необходимость. С большой долей вероятности, и в дальнейшем он не станет платить за решение.

Правило 3. Задавать вопросы, на которые страшно услышать ответ

Другая особенность интервью, с которой мы часто встречаемся — нежелание задавать вопросы, на которые не хочется слышать ответ. Возможно, ответы на них угрожают самой бизнес-модели, под которую уже получено финансирование. В таком случае может показаться, что ответ проще игнорировать, тогда проблема исчезнет сама собой.

Это еще одно когнитивное искажение, но уже на стороне интервьюера. Особенно часто проблема встречается в стартапах с шаткой бизнес-моделью, но подвержен этому искажению и крупный бизнес.

Общее правило: каждое хорошее интервью должно включать вопросы, которые на первый взгляд в него не хочется включать. Чтобы придумать такие вопросы, представьте, что интервью проводит ваш конкурент, который желает скорейшего закрытия вашего бизнеса. Взгляните на картину его глазами, это поможет обнаружить слабые места, которые требуют исследования и уточнения.

Например, вы создаете B2B-продукт, который закроет проблемы бухгалтерии, но не хотите задавать вопрос о том, кто в компании будет оплачивать эту услугу. Из-за этого вы рискуете никогда не узнать, что вам нужно было проводить встречи с отделом закупок и готовить аргументы для них.

Выводы и чек-лист

Эффективное интервью требует определенной смелости. Нужно уметь отбросить свои предубеждения, забыть о продукте и не бояться неудобных ответов. Но именно такой подход поможет избежать дорогостоящих ошибок при разработке продукта.

«Отличная идея!» — худший ответ, который можно услышать на интервью. Комплименты маскируют реальное отношение клиента к продукту и часто являются признаком вежливости, а не заинтересованности.

Чтобы получить достоверные данные, придерживайтесь простых правил:

- Говорите о проблемах, а не о решениях;

- Спрашивайте о прошлом опыте, а не о планах;

- Ищите факты, а не подтверждения идей;

- Задавайте «страшные» вопросы в начале разработки.

Помните: клиенты не эксперты в вашем продукте. Они эксперты в своих проблемах. Ваша задача — дать им возможность рассказать о сложностях, с которыми они сталкиваются каждый день. А уже на основании полученных данных сделать вывод, действительно ли проблема есть и ее нужно решать именно так, как задумано.